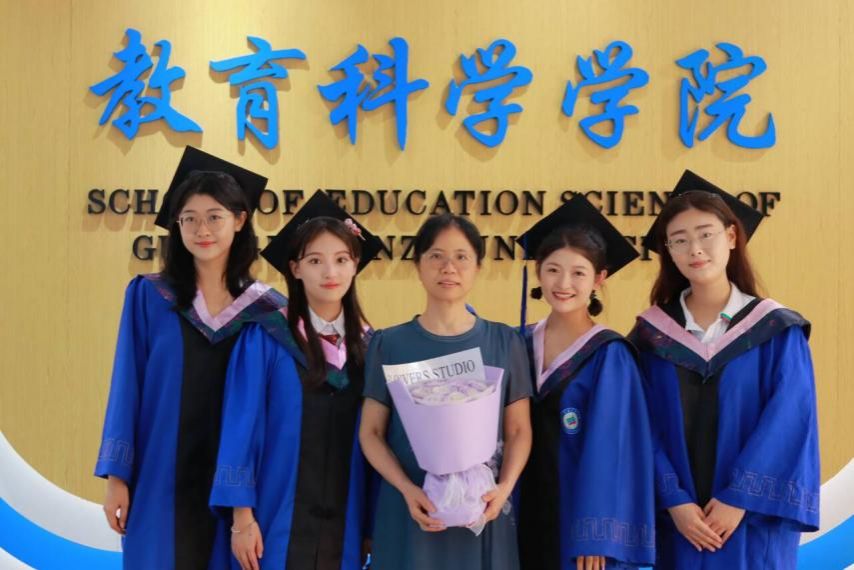

图1 林琼芳副教授与硕士研究生合影

若要寻一个词来描摹您,大抵是“岁月凝香”最贴切——恬淡温润如春日茶烟,清和致远似秋夜月辉,这是您刻在骨子里的底色;案头永远工整的教案、亲自带学生蹲点实习的脚印、反复推敲的培养方案,是您融进日常的工作注脚;课堂上“再改三稿”的坚持、论文里红笔圈出的每个细节、实训时“再来一遍”的督促,藏着您对育人最朴素的执念;走廊里停下的脚步、深夜回复的消息、拍肩时的温度,又把“师者仁心”写成最温暖的注脚。

晨光未透的七点,您抱着教案轻推教室门的身影,总比早八的铃声先到;行色匆匆的课间,您的脚步总在攥着问题的学生面前自然驻留,像春风拂过,便有了答疑的温度;月上梢头的办公室,您的台灯与我们的电脑屏幕同亮,键盘声与翻书声织成夜的经纬——那光不是孤独的,是火种,是灯塔,是“我陪你”的无声承诺。

我们常玩笑地称您是“老同志”,戏谑中掩不住对您的敬意——眼角的细纹藏不住对讲台的热忱,鬓角的霜色掩不住对学生的赤诚。三十八载春秋流转,变的是教案上更新的日期,不变的是您俯身时的姿态:始终与我们并肩,始终向光而行。

这就是林琼芳老师,教育科学学院心理系教研室主任、心理学专业负责人,也是三十八年来始终站在师范生培养一线的“引路人”。

一、作为专业负责人,投身应用心理专业建设与发展

学校应用心理学专业建立于2008年10月。林老师作为专业建立的核心推动者,全程参与了应用心理学专业从论证、申报到落地的完整过程。早在2007年,林老师即牵头组织了多轮校内外专家论证会,确立了专业“应用导向、服务民族地区教育事业”的培养定位,并据此起草了首届人才培养方案与核心课程大纲。专业获批后,林老师又第一时间投身专业建设,亲自主持专业培养方案制定、实验室布局设计以及教育实习基地建设等工作,为专业发展奠定了扎实基础。2019年,应用心理学专业获批广西首批一流本科专业建设点,标志着专业建设获得社会的高度认可。林老师非常重视学生专业实践能力的培养,不仅每年亲自组织和带领学生赴中小学校开展“三习”(见习、研习、实习)实践活动,还不断拓展和优化教育实践平台,提升学生专业实践能力。截至目前,学院先后在南宁市、桂林市、钦州市、柳州市、横州市、贺州市等地签约30余所中小学作为教育集中实习基地,确保每届学生于大三下学期都能够进入基地完成为期10周的教育集中实习,将课堂所学转化为服务民族地区心理健康教育的实践能力。

二、作为专任教师,注重学生“敢上讲台,能上好课”的实践能力培养

学校应用心理专业属于师范专业,是广西应用心理学师范类本科专业人才培养的重要基地。2025年,该专业更是顺利通过师范认证评估,成为广西第二个心理学师范认证专业。作为心理健康教育课程与教学论、团体心理辅导等核心课程的授课教师,林老师的课堂始终贴着“师范生需求”设计。“心理学理论重要,但师范生未来要面对的是真实的中小学课堂——学生走神怎么办?家长质疑心理课‘没用’怎么办?这些问题不解决,理论学得再扎实也是空的。”她常说。

为了让师范生“敢开口、会设计”,在心理健康教育课程与教学课上,她创设“模拟课堂”:学生轮流扮演中小学心理健康教师,其他同学当“学生”,她则化身“挑刺家长”或“沉默学生”,现场模拟突发状况。“第一次试讲时,我设计了‘情绪管理’课,林老师突然举手说‘老师,我觉得你讲的都是大道理,我爸妈吵架时我根本控制不住哭’。”2022级应用心理学专业师范生李姗姗回忆,“当时我慌得说不出话,林老师却走过来递话筒:‘现在你是老师,你会怎么回应?’那次课让我明白,心理课不是‘教知识’,是‘接情绪’,即‘觉察、感受和接纳自己的情绪’。”

她还牵头建立“中小学心理教育课案例库”,带着学生整理自己38年积累的真实教学片段——有农村小学“留守儿童亲情信箱”的活动设计,有县城中学“中考焦虑”的团体辅导实录,甚至包括自己当年因经验不足导致的“失败案例”。“把‘试错’提前在课堂,是对未来学生的负责。”她在案例库序言里写道。

三、作为研究生导师,严谨治学,充满人文温度

林琼芳老师治学严谨,待人谦和,深受学生的尊敬与爱戴。迄今,她已培养心理健康教育硕士毕业生近四十名,为广西心理健康教育事业和社会心理服务体系建设作出了突出贡献。2025年9月3日,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动上,其2018级硕士毕业生农钰应邀出席,并受到中央电视台报道(见图2),充分彰显了林琼芳老师育人成效的示范辐射作用。

图2 农钰接受中央电视台采访

如果用一个词形容林老师身上所独有的特质,那便是“温度”。这种人文温度,体现在她对研究生的指导中总能够以真诚的、共情的态度理解学生,耐心倾听学生的学术困惑与生活烦恼,并给与支持与鼓励。

王桂杰是林老师指导的2021级心理健康教育硕士,在广西体育高等专科学校从事心理健康教育工作。她回忆说,“还记得在课上大家一同分析创伤性应激障碍的理论时,正值梧州藤县飞机失事,看到新闻的我久久不能平息内心的恐惧与震惊,这一细节被林老师看在眼里、记在心里。几天后再次上课时,林老师竟低声关怀道:你的心情好点了嘛?那一刻,我对‘老师’两个字的理解又多了许多许多,‘教书育人’四个字的分量又重了许多许多”。

林琼芳治学严谨至深,在学院是出了名的严格。“批阅论文字斟句酌,从细微标点到核心逻辑,一丝不苟。每次收到她详尽的修改建议和文献指引是常态,她总说:‘学术是良心活,糊弄不得。’这份严谨,深深烙印在我们的学术基因里。”2019级心理健康教育硕士毕业生刘爽回忆说。这种严谨不仅体现在学术上,更融入研究生教学实践能力的培养方面。2021级心理健康教育研究生费立教回忆道:‘备战全国“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位研究生教学技能大赛时,连一个手势、一句过渡语都陪着我反复打磨,逐字稿常常在半夜里被她改了又改。’费立教同学的经历并非个例。2022年全国“田家炳杯”全日制教育硕士专业学位(心理健康教育领域)研究生教学技能大赛一等奖获得者管如玥对此深有体会:“记得那个参加教学比赛的暑假,林老师牺牲休息时间,一遍遍、不厌其烦地指导我修改教学设计。从核心教学目标的精准定位,到课堂生成环节的巧妙预设,每一个细节都凝聚着她的心血与智慧。林老师总是耐心倾听我的想法,又以深厚的学养和敏锐的洞察力,引导我不断深入思考、精益求精。”

四、作为督导,把经验揉碎了传给年轻人

作为学院教学督导,林琼芳听课从不提前通知,却总在课后带着年轻教师复盘:“这节课导入用‘情绪卡片’很好,但当学生说‘我最近总失眠’时,你直接跳到了下一个环节——这时候应该追问‘能和大家分享一下具体情况吗?’,既尊重学生表达,也能自然引出主题。”她建立“青蓝结对”机制,让自己带的研究生跟着年轻教师听课,课后三方讨论:“学生视角能帮你们发现‘理论讲得太深’‘活动规则没说清’等问题。”

年轻教师小章刚入职时因紧张把“认知行为疗法”讲成了“理论堆砌”,林琼芳不仅连续3周陪她磨课,还把自己当年的“上课录像带”翻出来:“你看,我28岁时也会忘词,后来我就在教案边栏写‘停10秒,喝口水’——小技巧能缓解紧张。”现在,小章已是系里的教学骨干,她的教案边栏同样写满了提示语:“这里要观察学生表情”“留出3分钟讨论时间”。“林老师教会我,督导不是‘评价’,是‘传承’——把对教育的敬畏、对学生的用心,一代一代传下去。”

“一座山,就像教育一样,需要千万年的沉淀,方成其巍峨”,林老师在课堂授课时曾对学生说。正是这份对教育事业的赤诚,让她三十八年始终坚持在三尺讲台,将整个青春奉献给心理学教育事业与一代代学子的成长。她以心理学为舟,以真心为桨,践行着自己作为教师的教育信仰。正如她所言:“我这三十八年,没做什么大事——不过是将‘理解人心’这件小事,做成了一生的热爱。”而她当年播种下的教育种子、温暖过的一个个学生,如今正扎根八桂大地,继续书写着属于“心”的教育故事。

初审:陆宇扬 复审:邹同霞 终审:王禄平

初校:陆宇扬 复校:邹同霞 终校:王禄平

上一条:阮士桂:教育是一场遇见美好的接力 下一条:教育科学学学院领导走访新生宿舍 用温暖问候初来乍到的你

【关闭】